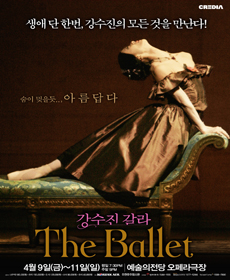

발레리나 강수진, 네오 클래식 갈라 <더 발레>로 찾아왔다

작성일2010.04.06

조회수13,336

독일 슈투트가르트 발레단의 수석, 모든 관절이 도드라져 거칠어진 발 사진으로 고혹적인 자태를 위해 얼마나 지독한 연습벌레로 살아왔는가를 다시금 확인시켜 주기도 했던 발레리나 강수진이 지난 5일 귀국했다. 오는 금요일부터 3일간 서울에서 열리는 발레 갈라 공연 <더 발레>을 앞두고 “전혀 새로운 무대”라고 말하는 그녀를 한국에 도착한 직후 만났다.

독일 슈투트가르트 발레단의 수석, 모든 관절이 도드라져 거칠어진 발 사진으로 고혹적인 자태를 위해 얼마나 지독한 연습벌레로 살아왔는가를 다시금 확인시켜 주기도 했던 발레리나 강수진이 지난 5일 귀국했다. 오는 금요일부터 3일간 서울에서 열리는 발레 갈라 공연 <더 발레>을 앞두고 “전혀 새로운 무대”라고 말하는 그녀를 한국에 도착한 직후 만났다.

공연 같이 할 피아니스트와 맞춰봐야 해서요. 또 라흐마니노프 음악에 맞춰서 세 명이 추는 춤도 호흡을 맞춰 봐야 하거든요. 어제까지 독일에서 맥 밀란의 <레퀴엠> 공연했는데, 스케줄이 딱 맞아서, 이렇게 갈라 공연 때 빨리 오게 된 건 처음이에요.

오우, 세 질 못해요. 예전엔 하루에 보통 다섯 작품 연습했어요. 그리고 나서 저녁 때 공연하고. 그런데 요즘엔 하루에 보통 세 작품 연습해요. 오전에 다른 두 작품 리허설 하고, 오후에 또 다른 작품 연습하고. 전막은 한 작품으로만 가지만 소 작품 같은 경우는 하루에 두, 세 작품 다르게 공연하니까요.

그래도 지금은 많이 생긴 셈이죠. 근데 보통 갈라는 관객들이 아는 클래식 위주로 많이 하잖아요. 돌고 뛰고(웃음). <돈키호테>, <백조의 호수>, <잠자는 숲속의 공주> 이런 것 위주로요. 저로서 느끼는 임무는, 관객들에게 되도록, 우리가 외국에서 하고 있는 다른 작품들, 되도록 좋은 안무가의 작품을 보여주는 거에요. 사람들이 아크로바틱한 것들 좋아하는 데 그게 다 예술은 아니거든요. 돌고 뛰는, 그런 작품이 아닌 작품 중에서 굉장히 아름다운 작품이 많아요.

그래서 이번 구성에선 예술적인 걸 보여주고 싶었어요. 네오 클래식이요. 제가 한국 발레를 위해서 할 수 있는 게, 발전을 시켜야 되잖아요. 관객들도 발전을 해야 하고요. 제겐 그런 면이 중요하기 때문에, 갈라 공연에서 관객들이 많이 도는 거 좋아한다고 그것만 보여주기 보다는, 그게 다가 아니라는 걸 보여주고 싶어요.

보통 피아니스트들이든, 오케스트라든 발레 박자 맞추는 걸 참 힘들어해요. 솔로 무용이면 그래도 괜찮은데, 둘, 셋이 호흡을 맞추려면 그 분들이 좀 힘들어 하죠. 자기 나름 콘서트 하던 방식이 있을 텐데. 아무리 잘 하는 피아니스트라고 해도 발레 스텝을 잘 모르는 분들이 하면 서로 힘들거든요. 그렇지만 보고 들었을 때, 무용 할 때도 라이브의 그 느낌은 정말 다르죠. 확실히 풍부해요.

(1999년 강수진에게 최고 무용수 영예인 ‘브누아 드 라 당스(Benois de la Dance)’ 최우수 여성무용수상을 안겨준 작품이기도 하다. 알렉산드르 뒤마의 소설 ‘춘희’를 원작으로 했으며 베르디가 ‘라 트라비아타’의 오페라로 만든 것에서 발레 <까멜리아 레이디>가 시작되었다.)

하루에 네, 다섯 번 해도 질리지 않는 작품이에요. 우전 그 음악이 굉장히 좋고, 음악만 들으면 이야기를 다 알 수 있는데, 더군다나 안무도 너무 뛰어나죠. <로미오와 줄리엣>, <오네긴>, <말괄량이 길들이기> 그리고 <춘희>, 이 네 개는 제게 마스터피스에요. 하면 할수록 더 하고 싶은 작품들, 이야기가 있는 드라마틱한 작품들이요.

좀 색다르게 하는 게 관객들에게도 좋고 저희한테도 흥미롭고요. 무용으로 하는 건 3막이지만, 그 전에 하이라이트로 1, 2막을 음악과 영상으로 보여주죠. 돌고 뛰는 걸 좋아하는 관객들도 심심하지 않게요.(웃음)

# 강수진이 읽어주는 <더 발레> 그 밖의 작품 이야기 #

스위트 NO2.

구름(Nuages)

함께 추는 이반 카발라리가 제 첫 번째 파트너여서 더욱 추억이 깊은 작품이에요.(그녀와 이반 카발라리는 슈투트가르트 발레단에서 <로미오와 줄리엣>으로 첫 주역 무용수에 데뷔했다.)

1992년에 한국에서 갈라 공연 했을 때 이반하고 <로미오와 줄리엣> 발코니 장면하고 이 작품 했었어요. 그런데 이반이 그 동안 무용을 그만 두고 무용단 감독으로 갔잖아요. 그리고 나서 다시 하는 무용이라 저희도 흥미롭죠. 이 작품이 되게 힘든 작품인데, 언제나 항상 파트너로서 잘했어요. 그래서 믿음이 있어요.

베이퍼 플레인즈(Vapour Plains)

역시 새로 선보이는 건데 굉장히 심플하면서 굉장히 힘든 작품이에요. 보통 2인무의 경우 남자 무용수가 여자 무용수를 올렸다, 내렸다 하잖아요. 근데 이 작품에서는, 5, 6분 동안 날 한번 올려서 내려 놓지 않아요. 굉장히 새롭죠. 저는 발레가 진짜 살아가는 것과 똑같다고 생각하는 게, 단순하면 단순할수록 더 힘들다는 것이에요. 그리고 균형이 잘 맞아야죠. 균형있게 산다는 게 제일 힘들다는 걸 이 작품이 보여줘요.

발레 101 & 에피(Affi)

<발레101>은 제이슨이 하는 솔로인데, 완전히 클래식 한 것들을 재미있게 전달하죠. (101가지 발레 동작을 연속으로 보여주는 작품이다) <에피>는 굉장히 모던하면서 음악은 재즈해요. 조니 캐쉬 음악으로 하는데, 마레인이 굉장히 잘하고 멋있어요. 사람들이 어렵지 않게 들을 수 있어요. 이 작품 보면 애들이 다 빨려 들어갈 거에요(웃음). 둘 다 외국에서 반응이 완전히 좋은 작품이었는데, 이제 한국 관객들의 테이스트를 알게 되겠죠.

저한텐 로미오가 참 많아요(웃음). 마레인은 지금 같이 하고 있는 로미오이고, 그 전엔 제이슨하고 했었고요. 그 많은 무용수들 중에 특히 둘하고 호흡이 잘 맞아요. 둘의 스타일이 다 달라요. 똑 같은 로미오로 만나도 매번 다른 삶을 살게 되죠.

특히 제이슨은 헤라클레스인데, 몸이 우락부락하단 뜻은 아니고(웃음). [VAPOUR Plains]는 다른 사람들한테 해 보라고 하세요, 제이슨 아니면 못해요.

또 무용단의 감독으로 있다가 이번에 같이 하는 이반은 얼마간 무용을 쉬었다 다시 하는 거고, 그러기가 정말 어렵거든요. 몸도 그렇고 머리도 있어야 해요. 머리 둔한 사람은 발레 못해요. 굉장히 믿음이 가는 제 첫 번째 파트너와 함께 무대에 선다는 것도 흥미로워요.

그렇죠. 특히 요즘 세상에 다 젊은 세대만 찾고. 마흔은 다 무덤으로 가야 되는(웃음). 그렇게 사회가 밀잖아요. 근데 그게 잘못된 거죠. 경험 있는 사람들과 같이 일을 해야지. 그리고 머리가 있는 컴퍼니는 경험 많은 사람들을 다 찾아요.

세상이 다 빠르게 가고, 예전엔 손으로 했던 것들을 다 기계로 하고. 예술이 없으면 이 세상은 있으나마나 에요. 모든 것이 기계화 되고, 물론 좋은 점도 있지만, 거기에 인간성은 없잖아요. 예술은 혼이 없으면 못해요. 독일이든 어디든, 문화가 발전한 나라들은 아직도 객석에 관객들이 꽉꽉 차요. 그런 예술적인 혼, 인간적인 것을 못 얻으면 창조적인 일도 못해요. 기계도 사람들이 만드는 거잖아요. 발레든지, 음악이든지 예술은 영원한 거고, 세대가 아무리 빨리 돌아간다 해도 마스터피스 같은 건 항상 남아 있잖아요.

그래서 제가 추구하는 건, 네오 클래식, 클래식을 전반적으로 하면서 약간의 새로운 것을 함께 하는 것이에요. 사람 사는 게 원이잖아요. 둥글게 돌아가고 또 영향을 받고. 저한테 그런 머리가 아닌, 가슴, 감성으로 느끼는 그 느낌이 살아가는 데 참 중요해요.

보통 사람들은, 모르는 것에 대해선 가기 싫어, 지루해, 라고 생각하잖아요. 시간 낭비인 것 같고. 그런데 한번 보고 흥미를 느끼게 되면 나중에 또 많이 와요. 첫 단계가 중요해요. 첫 공연 때 완전히 모던식, 마룻바닥에 구르는 것만 보면 좋아하기 힘들어요. 그래서 되도록이면 아무리 발레를 모른다고 생각하는 사람들이라 해도 아, 좋다 할 수 있는 음악을 중요하게 생각하고 또 클래식과 새로운 것을 잘 구성하려고 하죠.

무용 그만 두기 전에, 언젠간 그만 둘 텐데(웃음). <로미오와 줄리엣>은 그 공연이 한국에선 마지막이었고, 앞으로 <말괄량이 길들이기>, 그 작품 굉장히 재밌어요, 어린아이서부터 모두 다, 발레 안 보던 사람들도 처음 보면 좋아하게 되어 있죠. 그리고 당연히 <춘희>, 피날레로 이 작품은 꼭 전막으로 하고 싶어요.

효정이, 너무 잘하고 있어요. 뿐만 아니라, 모든 한국 무용수들이 진짜, 진짜, 진짜로 잘하고 있어요. 굉장히 기쁘죠. 너무 말로 표현할 수 없이요. 옛날의 콤플렉스 같은 건 없어진 상태고, 다른 외국 아이들보다 훨씬 뛰어나요. 신체적으로 예쁜 애들 너무 많고요. 그런 후배들 보면 박수 쳐 주고 싶어요. 계속 이런 식으로 하면 저 보다 더 뛰어난 사람들이 많이 나오겠죠. 근데 중요한 건 한번 잘했다고 거기서 멈추면 안 된다는 것, 항상 고비가 있으니까요.

그럼요. 학생들하고 있을 땐 아무리 피곤해도 힘이 훨씬 나요. 내가 끌어줄 수 있으면 또 애들이 절 끌어주고. 살아가는 게 그렇잖아요, 서로서로. 어느 나라에서 코칭하겠다, 이런 건 지금 말할 수는 없겠지만, 중요한 건, 은퇴할 때 조건이 좋은 데, 좋은 조건이라는 게 아무리 학생들이 좋고 선생이 좋다 해도 환경이 안 되어 있으면 일을 못해요. 어느 곳이든 그런 좋은 환경, 좋은 조건에서라면 당연히 그곳의 문을 선택하겠죠.

글: 황선아 기자(매거진 플레이디비 suna1@interpark.com)

사진: 이미지팩토리_송태호(club.cyworld.com/image-factory)

[ⓒ플레이DB m.playdb.co.kr 무단전재 및 재배포 금지]