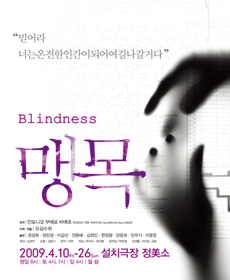

<맹목> 직시와 묵시의 치열한 사투

작성일2009.04.20

조회수12,499

조명의 밝기가 은근한 곳의 느낌은 대개 두 가지일 것이다. 아늑하거나 음습하거나.

조명의 밝기가 은근한 곳의 느낌은 대개 두 가지일 것이다. 아늑하거나 음습하거나. 연극 <맹목>의 공연장은, 그렇다면 후자이다. 이 뿐 아니라 어느 면에 가까이 하려 해도 뾰족한 모서리가 옹기종기 모여있는 무대 위 삼각 유리 창문에도, 개학식을 앞두고 모인 학생들이 저마다 왁자지껄하게 늘어 놓는 방학생활 이야기에도 위태로움이 가득하다. 저 멀리 앞 길을 더듬어 주는 앞 못 보는 사람의 지팡이 소리가 가까워지면, 사선 위에 간신히, 그러나 완벽한 것처럼 서 있는 누군가의 행복이 흔들리게 된다.

연극 <맹목>은 제목이 암시하듯 눈이 멀어 앞을 보지 못하는 눈을 가진 학생들이 등장한다. 이들은 ‘지팡이가 전혀 필요 없이’ 그 어떤 장애물도 걱정하지 않고 움직이며 생활할 만큼 학교에 적응이 되었다. 이성친구를 사귀며 사랑을 속삭이기도 하고, 다른 사람들과 똑같이 그 무엇도 해 낼 수 있다는 희망과 자신감으로 하루하루를 살고 있다. 하지만 이곳에 전학생 시우(전종배)가 오자 기로(이갑선)를 중심으로 한 학생들의 가치관은 순식간에 혼란에 빠진다.

학교에 있던 학생들이나, 새로 전학 온 시우나 모두 자신들이 처한 현실을 인지하고 있다는 점은 똑같다. 다만 시우는 ‘앞 못 보는’ 현실을 온 몸으로 솔직하고 적나라하게 드러내며 간절한 열정을 갈망하나, 기로와 그 밖의 학생들은 ‘앞이 보이지 않는’ 현실을 애써 외면하고 덮어두려 한다는 것이 다를 뿐이다.

그리하여 이들은 현재까지 스스로를 살게 한 ‘자신의 행복’을 지키기 위해 어둠 속 타오르는 사투를 벌이기 시작한다. 의자 하나만 옮겨도 두려움에 발걸음을 옮기지 못하는 기로나, ‘난 앞 못 보는 장님입니다’를 말하지만 끊임없이 친구들과 함께하길 원하는 시우나 서로 쉬이 타협할 수 없는 ‘나의 인생’을 위한 투쟁은 애처롭고 처참하다.

스페인 작가 안토니오 부에로 바예호 작품의 ‘타오르는 어둠 속에서’를 각색한 연극 <맹목>의 가장 큰 몰입력은 희곡 자체에서 발생한다. 1946년 작인 이 작품은 당시 독재 정권 아래 한치 앞을 내다볼 수 없는 암담한 스페인 사회 현실을 반영하고 있다. 무엇이 진실인지, 진실을 직시하는 것과 그것을 애써 외면하며 잔존의 행복을 만드는 것 중 어느 한 쪽을 정답이라 쉬이 말할 수 있겠는가.

피아노 한대가 담당하는 음악의 힘 역시 이 작품을 더욱 긴장 속으로 몰아 넣는다. 낮은 선율의 반복이 휘몰아치듯 내 달리거나, 침묵 속에 여음이 원음보다 더 오랜 시간 지속되는 그 때, 관객들도 잠시 숨을 멈출 수 밖에 없다. 잠잠히 침잠해 있는 조명은 작은 밝기 차이에도 의외의 큰 효과를 발휘해 준다. 특히 후반부 시우의 독백 속에 공연장 전체가 서서히 암전이 되면, 관객들 모두가 잠시나마 무대 위 맹목의 이들이 평생 지니고 살았을 어둠의 공포, 빛의 간절함을 백만 분의 일쯤 짐작해 볼 수 있을 야릇함을 느끼게 된다.

2004년 극단 파크에서 기성 극단으로 한국 초연을 한 이후 꾸준히 무대에 오르고 있는 <맹목>은 이번 극단 물리의 차세대 연출가로 관심을 모으고 있는 오김수희의 지휘 아래에서도 안정적인 모습을 보인다. 마치 단추를 잘못 끼운 듯 사선으로 어긋나 있는 배우들의 재킷 밑단 등 세밀한 곳에도 의미가 부여되어 있다. 하지만 이 모든 것들이 어울려 가슴을 은근한 무게로 짓눌러 묵직한 탄식을 자아내게 하고 있다는 것이 가장 중요할 것이다.

글: 황선아 기자(매거진 플레이디비 suna1@interpark.com)

[ⓒ플레이DB m.playdb.co.kr 무단전재 및 재배포 금지]