< 세일즈맨의 죽음 > <br>세상 모든 아버지에게 박수를!

작성일2005.10.07

조회수10,151

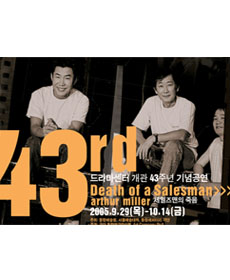

한국연극의 산실, 드라마센터 개관 43주년 기념작!

우리 연극의 살아있는 역사, 전무송, 민지환, 유민석, 전양자 그리고 박성원이 선택한 작품!

남들은 이름 석자 걸고 싸워도 힘든 판에 달랑 두 자로, 스크린과 무대를 종횡무진 자기 세상처럼 날아다니는. 연출가라는 판에 박힌 말보다는 그냥 뭘 좀 아는 애(?)라는 표현이 왠지 더 잘 어울리는 장진. 그가 피터팬처럼 그의 네버랜드로 우릴 불어내 들려준 이야기는.

바로, 아서 밀러의 < 세일즈맨의 죽음 > 되겠다.

“평생 집세를 내느라 고생고생하다, 마침내 내 집이 되었을 때면

그 집에서 살 사람은 이미 없어지게 된단 말이오.”

플롯 소리와 함께 무대가 열리면 세일즈로 잔뼈가 굵은 초로의 윌리 로먼이 낡은 세일즈 가방을 들고 뭔가에 홀린 듯 거실에 우두커니 서 있다. 이때, “윌리! 당신이에요?” 남편의 늦은 귀가를 기다리던 아내 린다가 그의 고단한 세일즈 가방을 맞들며 반긴다.

오늘따라 몇 십 년을 지나다닌 길이 유독 신기하게 느껴져, 자꾸 이상한 생각이 들었다는 윌리에게 아내 린다는 이제 뉴욕으로 일자리를 옮길 때도 됐다며 사장 하워드에게 말해볼 것을 권한다. 그리고, 그의 고단한 마음을 달래기 위해 아들 비프와 해피 얘기를 꺼내는데.

하루종일 집안에 스킨냄새가 가득하고, 모처럼 사람 사는 집처럼 북적거려 좋았다는 린다의 말에 윌리는 평생 집세를 내느라 고생하다, 마침내 내 집이 되면 정작 살 사람이 없다고 한탄한다. 그런 그에게 인생이란 게 본래 그래요, 웃어주는 아내 린다.

”서른 네 살이나 되도록 정착하지 못하고 있으니, 부끄럽지 않은가 말이야.”

“아버진 왜 날 인정해 주지 않지?”

한국연극의 산실, 드라마센터 개관 43주년 기념작!

우리 연극의 살아있는 역사, 전무송, 민지환, 유민석, 전양자 그리고 박성원이 선택한 작품!

남들은 이름 석자 걸고 싸워도 힘든 판에 달랑 두 자로, 스크린과 무대를 종횡무진 자기 세상처럼 날아다니는. 연출가라는 판에 박힌 말보다는 그냥 뭘 좀 아는 애(?)라는 표현이 왠지 더 잘 어울리는 장진. 그가 피터팬처럼 그의 네버랜드로 우릴 불어내 들려준 이야기는.

바로, 아서 밀러의 < 세일즈맨의 죽음 > 되겠다.

“평생 집세를 내느라 고생고생하다, 마침내 내 집이 되었을 때면

그 집에서 살 사람은 이미 없어지게 된단 말이오.”

플롯 소리와 함께 무대가 열리면 세일즈로 잔뼈가 굵은 초로의 윌리 로먼이 낡은 세일즈 가방을 들고 뭔가에 홀린 듯 거실에 우두커니 서 있다. 이때, “윌리! 당신이에요?” 남편의 늦은 귀가를 기다리던 아내 린다가 그의 고단한 세일즈 가방을 맞들며 반긴다.

오늘따라 몇 십 년을 지나다닌 길이 유독 신기하게 느껴져, 자꾸 이상한 생각이 들었다는 윌리에게 아내 린다는 이제 뉴욕으로 일자리를 옮길 때도 됐다며 사장 하워드에게 말해볼 것을 권한다. 그리고, 그의 고단한 마음을 달래기 위해 아들 비프와 해피 얘기를 꺼내는데.

하루종일 집안에 스킨냄새가 가득하고, 모처럼 사람 사는 집처럼 북적거려 좋았다는 린다의 말에 윌리는 평생 집세를 내느라 고생하다, 마침내 내 집이 되면 정작 살 사람이 없다고 한탄한다. 그런 그에게 인생이란 게 본래 그래요, 웃어주는 아내 린다.

”서른 네 살이나 되도록 정착하지 못하고 있으니, 부끄럽지 않은가 말이야.”

“아버진 왜 날 인정해 주지 않지?”

인생은 사든 팔든 무슨 일이 됐든 성취하는 것, 이라고 생각하는 세일즈맨 윌리 로먼.

그런 그에게 유일하게 이러지도 저러지도 못한 문제거리는 바로, 큰아들 비프.

“이제 막 기차에서 내린 애한테 제발 화 좀 내지 말아요.” 말리는 아내 린다에게 윌리는 “서른 네 살이나 되도록 정착하지 못하고 있으니, 부끄럽지도 않은가 말이야.” 대뜸 성을 낸다.

이런 윌리와 린다의 얘기를 한동안 엿듣고 있던 비프는 동생 해피에게 “아버진 왜 날 인정해 주지 않지?” 자신의 속내를 털어놓고. 넉살좋은 동생 해피는 “다 형이 잘 되라고 그러시는 거야.” 너스레 떤다. 그리고, 이어지는 해피의 의미심장한 이야기 “아버지한테 요즘 뭔가 이상이 있는 것 같아. 혼자서 횡설수설하시거든. 대개는 형한테 하는 말이야. 형이 정착하지 못했다고, 아직도 허공에 떠 있다고.”

“나에겐 미래라는 것이 없어. 난 내가 원하는 것이 무엇인지도 모르겠는걸.”

“로먼 형제 목장이라?”

아버지의 그런 염려조차 자신을 옥죄는 족쇄로밖에 느껴지지 않는 비프는 마지막 희망처럼 서부 목장을 이야기하고, 동생 해피는 ‘로먼 형제 목장’을 꿈꾸며 때 이른 성공을 이야기하는 그때. 행복의 열쇠, 로먼 형제 목장을 세우기 위해 비프와 해피가 내일 빌 올리버를 만나 돈을 꿀 계획을 세우고 있는 그때. 우리의 세일즈맨 윌리 로먼이 거실에 혼자 앉아 내뱉는 주문 같은 한마디. “비프, 엔진을 닦을 테냐?”

이 순간을 기점으로 극은 윌리 로먼이 세일즈맨의 황금기를 맞이했던 먼 옛날. 비프가 열 일곱살 잘 나가는 미식축구이던 그때 그 시절과

현재 뉴욕 일자리를 위해 젊은 사장 하워드에게 찾아가는 윌리와 목장을 위해 빌 올리버의 사무실로 찾아가는 비프의 모습을 씨줄과 날줄로 엮어가며 로먼 가족의 행복과 좌절, 기대와 배신, 비밀과 진실을 풀어낸다.

”알래스카엔 기회가 얼마든지 있어. 네가 가지 않은 게 이상해.”

한편, 하얀 정장의 노신사의 등장과 함께 또 한 번 들려오는 플롯 선율.

그 노신사는 바로, 알레스카에서 다이아몬드 광산을 발견해 부자가 된 윌리의 형, 벤.

윌리의 환상 속에 벤이 등장하면서 윌리는 함께 알레스카로 가지 못한 것을 한탄하고.

그러는 사이, 로먼 형제 목장을 꿈꾸던 비프는 또 한 번의 좌절을 맛보고, 윌리는 젊은 사장 하워드에게 보기좋게 파면을 당하게 되는데.

인생은 사든 팔든 무슨 일이 됐든 성취하는 것, 이라고 생각하는 세일즈맨 윌리 로먼.

그런 그에게 유일하게 이러지도 저러지도 못한 문제거리는 바로, 큰아들 비프.

“이제 막 기차에서 내린 애한테 제발 화 좀 내지 말아요.” 말리는 아내 린다에게 윌리는 “서른 네 살이나 되도록 정착하지 못하고 있으니, 부끄럽지도 않은가 말이야.” 대뜸 성을 낸다.

이런 윌리와 린다의 얘기를 한동안 엿듣고 있던 비프는 동생 해피에게 “아버진 왜 날 인정해 주지 않지?” 자신의 속내를 털어놓고. 넉살좋은 동생 해피는 “다 형이 잘 되라고 그러시는 거야.” 너스레 떤다. 그리고, 이어지는 해피의 의미심장한 이야기 “아버지한테 요즘 뭔가 이상이 있는 것 같아. 혼자서 횡설수설하시거든. 대개는 형한테 하는 말이야. 형이 정착하지 못했다고, 아직도 허공에 떠 있다고.”

“나에겐 미래라는 것이 없어. 난 내가 원하는 것이 무엇인지도 모르겠는걸.”

“로먼 형제 목장이라?”

아버지의 그런 염려조차 자신을 옥죄는 족쇄로밖에 느껴지지 않는 비프는 마지막 희망처럼 서부 목장을 이야기하고, 동생 해피는 ‘로먼 형제 목장’을 꿈꾸며 때 이른 성공을 이야기하는 그때. 행복의 열쇠, 로먼 형제 목장을 세우기 위해 비프와 해피가 내일 빌 올리버를 만나 돈을 꿀 계획을 세우고 있는 그때. 우리의 세일즈맨 윌리 로먼이 거실에 혼자 앉아 내뱉는 주문 같은 한마디. “비프, 엔진을 닦을 테냐?”

이 순간을 기점으로 극은 윌리 로먼이 세일즈맨의 황금기를 맞이했던 먼 옛날. 비프가 열 일곱살 잘 나가는 미식축구이던 그때 그 시절과

현재 뉴욕 일자리를 위해 젊은 사장 하워드에게 찾아가는 윌리와 목장을 위해 빌 올리버의 사무실로 찾아가는 비프의 모습을 씨줄과 날줄로 엮어가며 로먼 가족의 행복과 좌절, 기대와 배신, 비밀과 진실을 풀어낸다.

”알래스카엔 기회가 얼마든지 있어. 네가 가지 않은 게 이상해.”

한편, 하얀 정장의 노신사의 등장과 함께 또 한 번 들려오는 플롯 선율.

그 노신사는 바로, 알레스카에서 다이아몬드 광산을 발견해 부자가 된 윌리의 형, 벤.

윌리의 환상 속에 벤이 등장하면서 윌리는 함께 알레스카로 가지 못한 것을 한탄하고.

그러는 사이, 로먼 형제 목장을 꿈꾸던 비프는 또 한 번의 좌절을 맛보고, 윌리는 젊은 사장 하워드에게 보기좋게 파면을 당하게 되는데.

그날 밤, 서로의 성과를 축하하기 위해 시내 레스토랑에서 만난 세 부자.

또 다시 아버지의 기대를 저버리게 돼 안절부절 하는 아들 비프와 자신의 파면 때문에라도 아들의 성공담을 듣고 싶은 윌리. 이 둘의 극적 상황과 현실과 환상, 진실과 거짓사이에서 서글픈 패배를 인정해야 하는 마음이 장진 특유의 연출로 웃음을 동반한 비애로 그려진다.

그리고, 극은 열 일곱 살의 총망 받던 미식축구선수 비프를 일순간 파면으로 내몬 과거의 한 사건. 둘도 없이 다정했던 윌리와 비프 부자를 서로 다른 벼랑 끝으로 내몬 그 숨겨진 사건과 그 진실 속으로 고삐를 몰아간다.

...‘세일즈맨의 죽음’이란 제목을...

‘내 아버지의 죽음’이란 동의구로 바꿔 부른다.

세일즈맨 윌리 로먼의 죽음을 내 아버지의 죽음으로 재연해 본다...

그렇다. 연출가 장진은 그가 연출의 변에서 밝혔듯, 이번 작품 < 세일즈맨의 죽음 >을 통해 우리 시대 아버지의 모습을 그대로 재연해내고 있다.

세일즈맨. 어쩌면 이 세상 모든 아버지들의 숙명을 가장 극명하게 말해주는 이 단어에서 우리는 목숨 줄처럼 잡아 올린 넥타이를 떠올리게 되고 그 넥타이를 메고 거리를 활보하는 아버지의 모습을 떠올리게 된다.

그리고, 언제나 그 옆에서 그를 격려하는 아내이자 우리들의 어머니. 첫 아이라는 기대 때문에 전전긍긍 자격지심에 몸부림치는 첫째와 적당한 무관심 속에서 자기 할 짓 다 하고 다니며 자기 딴엔 스스로 어른이 되어 버린 둘째.

이들 로먼 가족의 모습은 그들의 이름에 우리들의 이름을 슬쩍 갖다 붙여도 좋을 만큼 우리와 닮아 있다. 그리고, 이 작품은 우리 옆집...솔직하게? 그래. 우리집. 우리 가족의 모습을 고스란히 비춰낸다. 마치 거울 같다. 때문에 생생하고 때문에 아프다.

이런 쓰라림을 연출가 장진은 이렇게 말한다.

...통곡이다. 울음바다다. 내 아버지의 선택을 그 분이 선택한 죽음을 무대로 옮기려 하는 나의 수작이 마치, 아버지의 입에서 산소 호흡기를 걷어내는 용기처럼 여겨진다...

그날 밤, 서로의 성과를 축하하기 위해 시내 레스토랑에서 만난 세 부자.

또 다시 아버지의 기대를 저버리게 돼 안절부절 하는 아들 비프와 자신의 파면 때문에라도 아들의 성공담을 듣고 싶은 윌리. 이 둘의 극적 상황과 현실과 환상, 진실과 거짓사이에서 서글픈 패배를 인정해야 하는 마음이 장진 특유의 연출로 웃음을 동반한 비애로 그려진다.

그리고, 극은 열 일곱 살의 총망 받던 미식축구선수 비프를 일순간 파면으로 내몬 과거의 한 사건. 둘도 없이 다정했던 윌리와 비프 부자를 서로 다른 벼랑 끝으로 내몬 그 숨겨진 사건과 그 진실 속으로 고삐를 몰아간다.

...‘세일즈맨의 죽음’이란 제목을...

‘내 아버지의 죽음’이란 동의구로 바꿔 부른다.

세일즈맨 윌리 로먼의 죽음을 내 아버지의 죽음으로 재연해 본다...

그렇다. 연출가 장진은 그가 연출의 변에서 밝혔듯, 이번 작품 < 세일즈맨의 죽음 >을 통해 우리 시대 아버지의 모습을 그대로 재연해내고 있다.

세일즈맨. 어쩌면 이 세상 모든 아버지들의 숙명을 가장 극명하게 말해주는 이 단어에서 우리는 목숨 줄처럼 잡아 올린 넥타이를 떠올리게 되고 그 넥타이를 메고 거리를 활보하는 아버지의 모습을 떠올리게 된다.

그리고, 언제나 그 옆에서 그를 격려하는 아내이자 우리들의 어머니. 첫 아이라는 기대 때문에 전전긍긍 자격지심에 몸부림치는 첫째와 적당한 무관심 속에서 자기 할 짓 다 하고 다니며 자기 딴엔 스스로 어른이 되어 버린 둘째.

이들 로먼 가족의 모습은 그들의 이름에 우리들의 이름을 슬쩍 갖다 붙여도 좋을 만큼 우리와 닮아 있다. 그리고, 이 작품은 우리 옆집...솔직하게? 그래. 우리집. 우리 가족의 모습을 고스란히 비춰낸다. 마치 거울 같다. 때문에 생생하고 때문에 아프다.

이런 쓰라림을 연출가 장진은 이렇게 말한다.

...통곡이다. 울음바다다. 내 아버지의 선택을 그 분이 선택한 죽음을 무대로 옮기려 하는 나의 수작이 마치, 아버지의 입에서 산소 호흡기를 걷어내는 용기처럼 여겨진다...

2005년 오늘을 사는 우리에게 연극 < 세일즈맨의 죽음 >은 아버지를 돌아보게 한다.

아니, 돌아보면 안 계신다. 찾아봐야 된다.

집 앞 골목 한 모퉁이에서 꽁초가 다 돼 가는 담배를 무심히 피고 계실지, 그 유명한 종로 한 복판의 공원 한 옆에서 우두커니 앉아 계실지, 아니면 동네 어느 공터 좁다른 화단 앞에서 윌리처럼 씨앗을 심고 계실지, 모를 일이지만 일단 찾아봐야 한다.

그리고, 우리는 그 아버지에게 산호 호흡기 두 개쯤, 아니 맘 같아서는 한 백 개쯤.

더 늦기 전에 달아드려야 한다고 연극 < 세일즈맨의 죽음 >은 우리에게 말한다.

왜?

요즘 유행하는 모 광고처럼...‘아버지의 인생은 길다.’ ...길기 때문이다.

고전은 우리에게 ‘앞으로 어떻게 살아야할지’를 일러주는 인생의 나침반이다.

그런 의미에서 이번 작품 < 세일즈맨의 죽음 >은 아버지와 나, 나와 아들 그리고 가족을

돌아보게 하는. 인생의 사과나무 같은 작품이라 하겠다.

이번 작품만큼은 부모님과 가족들과 함께 보길 권한다.

그리하여, 아버지에게 세일즈맨이 되길 강요했던 우리 죄 많은 자식들이 잠시나마

속죄할 수 있는 시간이 되길 바란다.

더불어, 이제 막 긴 잠에서 깨어난 드라마센터의 다음 행로를 기대해 본다.

부디, 안톤 체홉과 유진 오닐, T. 윌리암스 등도 그 곳에서 만날 수 있길.

-----------------------

글 김정연(방송작가, pentree2@naver.com)

2005년 오늘을 사는 우리에게 연극 < 세일즈맨의 죽음 >은 아버지를 돌아보게 한다.

아니, 돌아보면 안 계신다. 찾아봐야 된다.

집 앞 골목 한 모퉁이에서 꽁초가 다 돼 가는 담배를 무심히 피고 계실지, 그 유명한 종로 한 복판의 공원 한 옆에서 우두커니 앉아 계실지, 아니면 동네 어느 공터 좁다른 화단 앞에서 윌리처럼 씨앗을 심고 계실지, 모를 일이지만 일단 찾아봐야 한다.

그리고, 우리는 그 아버지에게 산호 호흡기 두 개쯤, 아니 맘 같아서는 한 백 개쯤.

더 늦기 전에 달아드려야 한다고 연극 < 세일즈맨의 죽음 >은 우리에게 말한다.

왜?

요즘 유행하는 모 광고처럼...‘아버지의 인생은 길다.’ ...길기 때문이다.

고전은 우리에게 ‘앞으로 어떻게 살아야할지’를 일러주는 인생의 나침반이다.

그런 의미에서 이번 작품 < 세일즈맨의 죽음 >은 아버지와 나, 나와 아들 그리고 가족을

돌아보게 하는. 인생의 사과나무 같은 작품이라 하겠다.

이번 작품만큼은 부모님과 가족들과 함께 보길 권한다.

그리하여, 아버지에게 세일즈맨이 되길 강요했던 우리 죄 많은 자식들이 잠시나마

속죄할 수 있는 시간이 되길 바란다.

더불어, 이제 막 긴 잠에서 깨어난 드라마센터의 다음 행로를 기대해 본다.

부디, 안톤 체홉과 유진 오닐, T. 윌리암스 등도 그 곳에서 만날 수 있길.

-----------------------

글 김정연(방송작가, pentree2@naver.com)

[ⓒ플레이DB m.playdb.co.kr 무단전재 및 재배포 금지]